불안한 시대

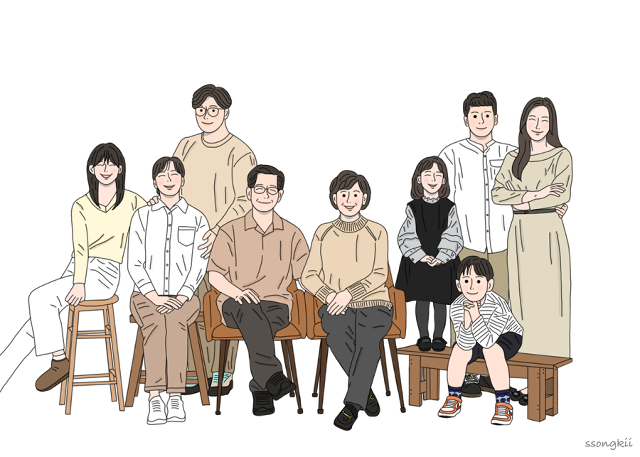

불안이 일상이 되어 버린 사회에서 살아가는 가족

요즘 우리는 매일같이 크고 작은 사건, 재난, 참사 속에서 살아갑니다. 언제 어디서 무슨 일이 벌어질지 알 수 없는 불안한 사회. 적당한 불안은 위험을 피할 수 있게 도와주는 생존 메커니즘이지만, 그 불안이 지나치면 관계를 해치고 삶을 갉아먹기 시작합니다.

가족이라는 울타리조차 그 불안의 영향에서 자유롭지 않습니다.

불안은 통제로, 통제는 갈등으로

고등학생 자녀를 둔 K 씨는 딸이 밤늦게 들어올 때마다 “지금이 어떤 세상인데 이렇게 늦게 다니느냐”며 잔소리를 쏟아냅니다. 하지만 딸은 엄마의 반응을 이해하지 못합니다. 얼마 전까지는 공부하라고 재촉하더니, 막상 공부를 마치고 늦게 오면 또 타박을 한다는 겁니다.

K 씨의 딸은 학교 수업을 마치고 학원, 독서실까지 다니며 치열한 하루를 보내고 있습니다. 하지만 K 씨는 그런 딸을 안쓰러워하면서도 동시에 걱정이 앞서, 잔소리로 통제하려 했던 겁니다.

결국 이 모녀의 갈등은 딸이 친구들과 놀이공원에 가겠다고 했을 때 폭발했습니다. 공부만 하다 지친 딸은 하루쯤은 쉬고 싶었지만, K 씨는 다시금 “요즘 같은 세상에 위험하다”며 딸의 외출을 막으려 했던 것이죠.

K 씨가 딸에게 보내는 메시지는 일관되지 않았습니다. 겉으로는 딸을 걱정하고, 공부를 응원하는 듯하지만 실제로는 본인의 불안을 해소하기 위해 딸을 통제하고 있었던 것입니다.

불안은 어디에서 왔을까?

K 씨가 이런 반응을 보이게 된 데는 과거 경험이 큰 영향을 미쳤습니다. 그녀는 어린 시절 불안정한 환경에서 자라났고, ‘안전한 집’이 주는 편안함을 누려본 적이 없습니다. 언제 무너질지 모르는 허름한 집에서, 매일 불안을 안고 잠들었습니다. 그런 배경 속에서 자라온 그녀에게 ‘가족을 지키는 일’은 곧 ‘통제’가 되어버린 것입니다.

결혼 후에도 그녀는 남편과 아이들이 자신의 시야에서 벗어날 때마다 불안을 느끼고, 그것을 잔소리와 간섭으로 표현하게 됩니다. 하지만 이 불안은 스스로만의 힘으로는 쉽게 극복할 수 없습니다. 가족의 공감과 이해가 함께할 때 비로소 치유의 길이 열릴 수 있습니다.

가족이 K 씨의 반응을 단순한 잔소리로만 보지 않고, “엄마가 지금 불안해하고 있구나”라고 알아채고 다가가 주는 것—그게 시작입니다.

가족, 불안한 사회에서 서로의 쉼터가 되려면

우리는 모두 불안한 세상 속에서 살아갑니다. 사회적 참사, 경제 불황, 질병 위기 속에서 내 가족이 오늘도 무사히 돌아오길 바라는 마음, 충분히 이해됩니다. 하지만 그 불안을 '통제'의 방식으로 풀기 시작하면, 사랑은 갈등이 되고, 돌봄은 부담이 됩니다.

불안한 시대일수록 가족은 서로를 통제하는 관계가 아니라 서로의 마음을 들여다보는 관계가 되어야 합니다.

혹시 지금, 사랑이라는 이름으로 너무 많은 것을 간섭하고 있진 않나요?

혹시 내 잔소리 뒤에 숨은 감정은 ‘불안’이 아닐까요?

그리고, 나의 불안을 누군가 따뜻하게 안아줄 사람이 곁에 있나요?

가족은, 그런 존재여야 하지 않을까요.

한 줄 메시지로 마무리

"불안한 시대, 가족은 서로를 지키는 성벽이 아닌, 서로를 안아주는 바람막이가 되어야 합니다."

'귀촌' 카테고리의 다른 글

| 인생의 참행복을 찾아서 (0) | 2025.09.11 |

|---|---|

| 추분(秋分) – 낮과 밤이 같아지는 24절기의 의미 (1) | 2025.09.11 |

| 자식의 안위를 걱정하는 부모의 마음 (0) | 2025.09.04 |

| 나답게 나이 드는 즐거움 (5) | 2025.08.20 |

| 부모의 자식 자랑과 민자건의 효도 이야기 (3) | 2025.08.17 |